이번 중력파 관측 연구는 중성자별이라는, 그 동안 잘 알려지지 않았던 천체와 관련이 깊다. 한국중력파연구협력단의 일원이자 중성자별 전문가로 이번 연구에 참여한 김정리 한국천문연구원 리더급우수과학자에게 e메일로 자세한 내용을 물어봤다.

중성자별 전문가 김정리 한국천문연구원 리더급우수과학자 - 김정리 제공

Q. 이번 연구 의의는 크게 두 가지 같다. 하나는 다중신호 천문학이고 다른 하나는 중성자별 연구일텐데, 중성자별 연구가 특별히 까다롭던 이유가 있다면 무엇일까. 관측 사례가 적다는 점이 역시 가장 주요할까?

>>> 맞다. 중성자별은 어두운 별이다. 우리 은하에 현재 약 2300여개 중성자별이 발견됐는데, 모두 전파나 엑스선으로 발견한 것들이다(전파 펄서, 엑스선 펄서라고 부른다). 거리는 대략 지구로부터 3000~9000광년 사이다. 중성자별은 가시광선으로는 매우 어두운 별이라서 아주 가깝지 않으면 허블 망원경등으로도 보이지가 않는다.

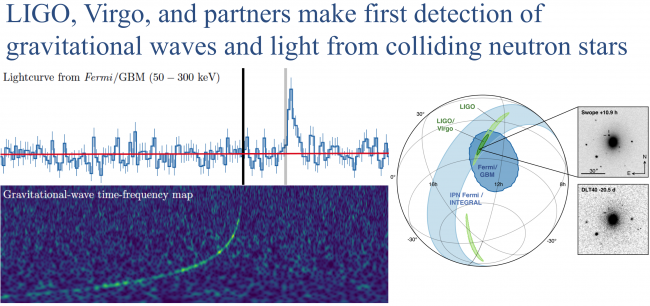

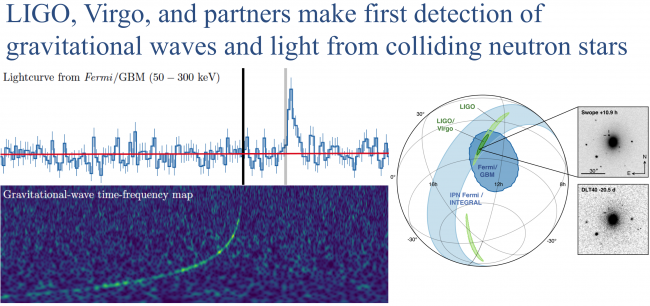

중력파 검출기는 9000광년보다 훨씬 더 먼 우주에 있는 중성자별 쌍성도 관측할 수 있다는 게 강점이다. 예를 들어, GW170817은 약 1억 2000~1억3000광년 떨어진 곳에서 일어난 현상이다(즉, 1억 2000년 전에 두 중성자별이 충돌해 발생한 중력파와 빛을 2017년 8월 17일에 지구에서 관측한 것이다).

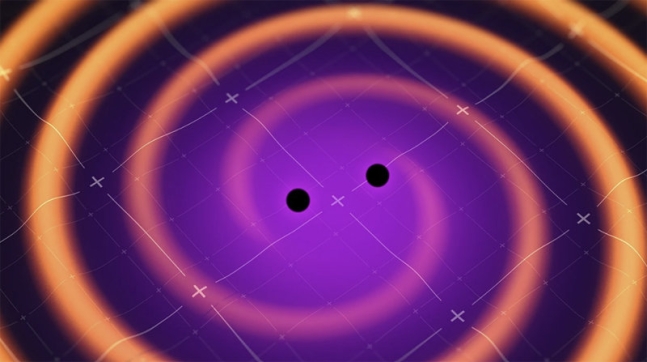

단, 중성자별이 혼자있으면 중력파로도 관측이 쉽지 않은데(할 수는 있지만 우리 은하 내에 있는 것만 가능하다), GW170817처럼 중성자별 둘이 서로 공전하는 쌍성이 충돌하는 현상이라면, 중력파 검출기로 먼 우주에 있는 것까지 관측할 수 있다.

두 개의 중성자별이 충돌해 병합하면서 중력파가 발생했다. - LIGO 제공

Q. 중성자별 내부의 핵입자물리학적 상태를 규명하는 계기라는 설명이 보인다. 중력파로 어떻게 내부 구조, 그것도 핵물리 수준의 구조를 연구할 수 있을지 궁금하다.

>>> 중성자별 내부를 관측할 수 있는 가장 좋은 방법은 두 중성자별을 충돌시켜서 별이 깨지는 현상을 관측하는 것이다. 두 중성자별의 충돌 과정에서 방출된 중력파 파형을 정밀 분석하면 중성자별의 구성 물질과 단단한 정도(밀도)를 알아낼 수 있다.

먼저 단단한 정도를 보자. 중성자별 둘이 충돌하기 직전에 두 별이 아주 가까워지면 중력에 의해 별의 모양에 변형이 일어난다(현상적으로만 보면 마치 물방울 두 개를 스포이드로 가까이 떨어드리면 서로 끌어당겨 뾰족해지다가 합쳐지는 것과 비슷하다). 별의 변형 정도는 핵입자물리학적 상태(간단히 말해 단단한 정도)와 밀접한 연관이 있다.

별이 부딪쳐 깨지는 과정에서 방출되는 중력파는 중성자별의 구성물질과 별의 밀도-압력에 따라 다르다. 즉, 역으로 중성자별 충돌에서 방출되는 중력파 파형을 정밀 분석하면, 중성자별의 구성물질을 좀 더 자세히 이해할 수 있다.

구성 물질도 마찬가지다. 중성자별은 대부분 중성자로 이뤄져 있다. 하지만 중성자별 모델에 따르면 중성자외에 다른 종류의 입자도 조금 존재할 수 있다. 이런 중성자별의 모델은 여러 가지가 있는데, 중력파 관측으로 어떤 모델이 중성자별의 핵입자물리학적 상태를 잘 설명하는지를 어느 정도 알아낼 수 있다.

게성운 중심부에 있는 것으로 추정되는 중성자별의 상상도 - NASA 제공

Q. 이번 연구의 주요 성과 중 하나인 킬로노바는 2010년 논문에서 처음 용어가 등장했다. 이 현상과 ‘짧은 감마선 폭발(short gamma ray burst)’은 중성자별 충돌 고유의 현상으로 예측돼 왔는데, 이번에 처음으로 관측된 것인가? 킬로노바는 이전에도 관측 사진이 있긴 했는데?

>>> 감마선 폭발 중 감마선 섬광 방출이 2초 이내로 짧게 방출되는 현상을 '짧은' 감마선 폭발이라고 부른다. 짧은 감마선 폭발은 1990년대 이후부터 콤프턴 감마선 관측선(BATSE), 스위프트(SWIFT), 페르미(FERMI) 우주망원경으로 많이 관측되고 있다. 이론적으로 이렇게 수 초 동안 감마선을 폭발적으로 방출시킬 수 있는 건 두 중성자별의 충돌이라고 예측되고 있었는데 올해 8월 전까지는 확실한 관측적 증거가 없었다.

이번에 GW170817 중력파를 발견하고 분석한 결과, 해당 중력파가 중성자별 충돌로 발생한 것임이 확인됐다. 또 중력파 방출 직후 같은 위치에서 2초 뒤에 (짧은) 감마선 폭발이 FERMI 망원경등에서 관측됐다. 중성자별 충돌이 짧은 감마선 폭발의 원인임이 최초로 규명된 셈이다.

킬로노바는 이전에 몇 번 관측이 된 적은 있다. 하지만 이 현상이 중성자별 충돌 때문에 발생했다는 것은 GW170817 및 천문 연계관측으로 이번에 처음 확인됐다.

Q. 이번 연구의 의의는 무엇인가?

이번 GW170817은 중성자별의 충돌로부터 중력파, 감마선, 가시광선등이 천체물리학자들이 이론적으로 예측한 시나리오가 관측적으로 증명된 사례다. 이 관측은 라이고-비르고 중력파 연구그룹뿐만 아니라 세계 각국의 70여 천문 관측 그룹의 협력 연구의 성과다.

한국이 주도적으로 참여하고 있다는 점도 고무적이다. 중력파 관측에는 한국중력파연구협력단 14명의 연구진이 참여하고 있다. GW170817의 후속 천문관측에는 한국천문연구원의 KMTNet (외계행성탐색시스템) 연구진, 서울대학교 연구진이 참여했다.

[우주 기원 밝히는 신호 찾았다! 중성자별 충돌로 발생한 중력파 첫 발견]

☞ 지구로 중력파 보낸 천체 위치, 처음으로 확인됐다

☞ [연구의 의미] 우주 보는 ‘중력의 눈’ 위력 확인해... 중성자별 세밀하게 밝힌 것도 의의

☞ [중력파, 그것이 알고 싶다] 5학년도 이해할 수 있는 중력파...쉽게 풀어낸 중력파 Q&A

☞ [2017 노벨물리학상] 중력파가 2017 노벨 물리학상을 받은 이유

![[과기원NOW] GIST 강지승 박사, 만 27세로 고려대 최연소 조교수 임용 外](https://image.dongascience.com/Photo/2025/03/17434108861221.jpg)

![[과기원NOW] DGIST, '페로브스카이트 물에 의한 열화' 규명](https://image.dongascience.com/Photo/2025/04/17437493591997.png)

![[사이언스게시판] 재료연, 국가기술전략센터 현판식 열어 外](https://image.dongascience.com/Photo/2025/04/17437489090189.png)

![[표지로 읽는 과학] '판게놈'으로 다시 그리는 작물의 유전 지형](https://image.dongascience.com/Photo/2025/04/e3d798598e03f6d5cc1e6afc0aba64d8.png)

![[표지로 읽는 과학] 초음파로 살아있는 모세혈관·세포 관찰](https://image.dongascience.com/Photo/2025/04/17437328638485.jpg)